Biotopverbund

Was ist ein Biotopverbund?

Unsere Landschaft ist im stetigen Wandel. Straßen, Siedlungen, Industrie- und Landwirtschaftsflächen zerschneiden viele Lebensräume. Für Tiere und Pflanzen bedeutet das, dass sie sich oft nicht mehr frei ausbreiten oder wandern können. Genau hier setzt der Biotopverbund an.

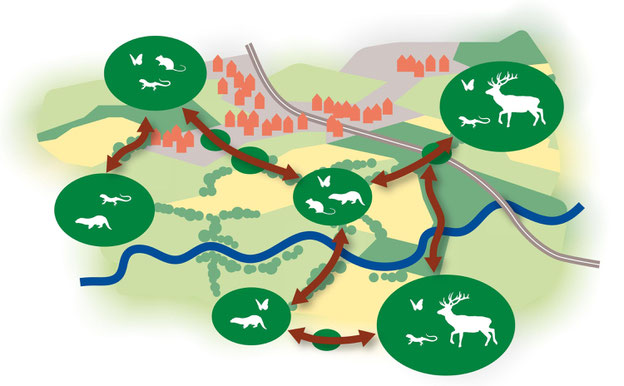

Ein Biotopverbund ist ein Netzwerk aus miteinander verbundenen Lebensräumen wie Feuchtwiesen, Wälder, Hecken, Tümpel oder Bäche, das Tier- und Pflanzenarten den Austausch und das Überleben ermöglicht. Er verbindet bestehende Naturräume und schafft neue Korridore, damit Arten nicht isoliert bleiben.

Warum ist der biotopverbund wichtig?

Viele Arten brauchen nicht nur einen Lebensraum, sondern mehrere und über das Jahr verteilt. Amphibien wie Frösche laichen in Gewässern, leben aber den Rest des Jahres im Wald oder auf Wiesen. Manche Arten benötigen große Territorien, Wildkatzen zum Beispiel durchstreifen große Gebiete und brauchen sichere Wege, um sich auszubreiten. Viele Arten wie beispielweise Heuschrecken oder Wildbienen können keine großen Strecken zurücklegen und verarmen dann genetisch in ihrem Habitat.

Zerschnittene Landschaften führen zu:

- Artenrückgang > Biodiversitätsverlust!

- genetischer Verarmung

- Qualitätsverlust des Lebensraumes

Der Biotopverbund versucht, diese Probleme zu lösen indem er ökologisch, räumlich und funktional Verbindungen schafft.

Rechtsgrundlagen

Baden-Württemberg ist beim Biotopverbund bundesweit Vorreiter. Das Landesnaturschutzgesetz schreibt seit 2020 vor:

15 % der Offenlandfläche des Landes Baden Württemberg soll bis 2030 Teil des Biotopverbunds sein.

Kommunen sind also in der Pflicht eine Biotopverbundplanung zu erstellen. Diese wird finanziell vom Land mit 90 % gefördert.

Abbildung: LEV, Ablauf einer Biotopverbundplanung

Biotopverbundplanung

Die Biotopverbundplanung folgt einem klaren fachlichen Ablauf. Ziel ist es, systematisch sinnvolle Maßnahmen zu entwickeln, mit denen Lebensräume vernetzt und gesichert werden. Dabei arbeiten die Planungsbüros gemeinsam mit den Fachbehörden, Kommunen, Landwirten, (Naturschutz-)Vereinen und Bürgerinnen und Bürgern, seien es Flächeneigentümer, Gebietskenner oder Naturbegeisterte gemeinsam an einem Konzept für eine verbundene Landschaft.

1. Datengrundlagenerfassung

Zunächst werden alle Daten, die auf der Gemarkung bereits in der Vergangenheit erfasst wurden, zusammengetragen und durchgesichtet. Hierbei werden zum Beispiel Biotopkartierungsdaten analysiert, alte Biotopvernetzungspläne herangezogen und als Grundlage dient der Fachplan landesweiter Biotopverbund von 2014 (LUBW). Welche Biotope, Strukturen und Arten gibt es bereits? Welche Landschaftsstrukturen sind vorhanden (z. B. Wälder, Gewässer, Hecken)? Wo gibt es bereits geschützte Gebiete?

2. Maßnahmenkonzept

Eine Bestandsaufnahme im Feld erfolgt.